舌尖上的中國海報創意說明

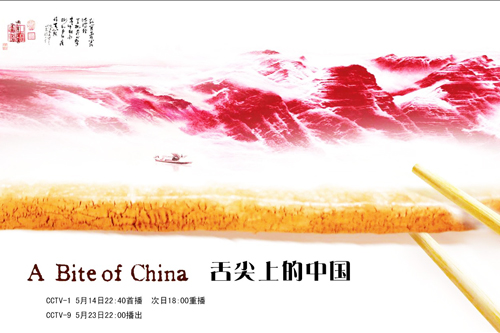

《舌尖上的中國》海報的確十分有創意,遠看是一雙筷子夾著一“臘肉”,近看發現“臘肉”其實是一幅山水畫。

上圖為《舌尖上的中國》海報

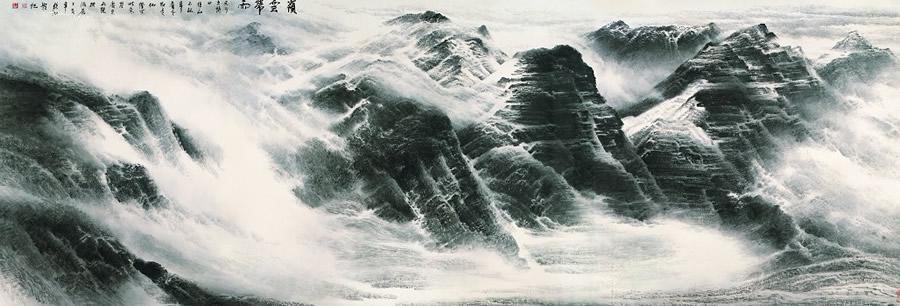

上圖為許欽松的《嶺云帶雨》圖

身在設計業界中大蝦們,相信大家對走紅大江南北的《舌尖上的中國》海報都不陌生吧?然后出人意料的是,這舌尖上的“美食”不僅激起了無數吃貨的口水,也讓有心人品出了版權意識薄弱的“滋味”——一個普遍存在于中國設計業界的問題。

事件起源來源于一幅創意海報,畫面中一塊糅合了中國山水畫意境的“臘肉”被眼尖的媒體認出是照搬了廣東省美協主席、畫家許欽松山水作品《嶺云帶雨》的一個局部。

近日,廣東美術家協會主席許欽松山水作品《嶺南帶雨》,變身“舌尖上的臘肉”,遭到侵權一事被廣泛關注。昨日,記者采訪許欽松得知,該事件正在解決,已經有解決辦法,將在本周內舉行發布會,具體處理辦法等發布會。據相關人士估計,被侵權的《嶺南帶雨》是代表作,價值兩千萬元。

【當事人反應】

畫家:并未動怒,反而挺高興

6月3日,畫家許欽松向媒體證實《舌尖上的中國》海報用圖確是其作品《嶺云帶雨》的局部,并表示該作品正在廣東美術館的個人畫展里展出。

對于自己的畫作被“挪用”,接受采訪的許欽松表現出了大度的一面,他不僅沒有動怒反而覺得挺高興的,因為自己的作品通過熱播的該紀錄片,得到了廣泛傳播。但由于央視和海報設計者在使用前并沒有征得其同意,所以許欽松也表示等自己忙完近期個展的事務,再仔細想想要如何應對。

設計師:

微博致歉,稱無意借用

報道出來的當晚11點多,海報設計者、曾出版作品集《一個都不正經》的網絡紅人張發財在其微博貼出“關于《舌尖上的中國》海報侵權的回復”。

張發財稱,此前自己一直以為海報選用的是古人的古畫,并沒有考慮使用版權的問題,“今年2月,受朋友委托為《舌尖上的中國》設計一幅海報,因為時間比較趕,當晚想好了用筷子和山水畫結合的創意后,就在網上搜了一大堆山水國畫的素材,從中篩選了一張進行調整使用,并在第二天上午交付給朋友。”值得一提的是,張發財在微博中為自己一時疏忽造成的侵權向許欽松道歉,承諾一定會支付相關的費用,同時也對此事給央視造成了困擾表示抱歉,稱愿意承擔一切后果。

【業界聲音】石川:照搬挪用,不算聰明行為

就《舌尖上的中國》海報侵權一事,記者采訪了獲得過多項國際設計權威大獎的著名先鋒設計師石川,探討了中國創意產業普遍存在的版權意識薄弱的問題。

新快報:設計師應如何去避免在素材使用上導致不必要的“侵權”?

石川:這是在中國普遍存在的一個弊端。關于《舌尖上的中國》的海報設計,從創意本身來說,是值得贊許的,但照搬挪用地再現就不能算是一個聰明的行為,如果設計者能用實物的肉在拍攝中處理出山水的意境才是更好的呈現。事實上,今天大多數設計師都有著直接使用從網上所獲取的素材的不良習慣,盡管我們不能否認今天的“創作”幾乎都是受前人智慧結晶的啟發所得,但并不能以此作為自己偷工減料的理由。

新快報:這是因為國內設計師在版權意識上的薄弱所致嗎?

石川:是的,這是一個尷尬的現狀。版權法的設立,初衷是為了保護和刺激具有創造性的生產,但今天它卻顯得十分的“被動”,譬如我自己的一件產品《冰戒指》就曾被若干山寨小廠家翻版生產,但作為專利的擁有者我卻無從追究。

事實上,國內并不缺乏優秀的設計人才,但要從“被動”轉為“主動”,首要就是解決版權意識薄弱的問題,一方面從院校的教育到行業的規范讓設計從業人員把好自己一關,另一方面則要改變創意產業的市場環境和受眾的消費觀念。若想要與國際接軌,就必須讓尚在成長期的中國設計擁有良性的土壤。

【相關法規】換成是古畫就不侵權?非也!

張發財在微博中稱,自己是因為誤以為許欽松作品《嶺云帶雨》是一張古畫,才直接使用而疏忽了版權問題。那么,假如換成是古畫,就不存在侵權了嗎?非也。

這是版權意識薄弱的國人的又一誤區。事實上,《著作權法》只是對這些權利中的大部分規定了“作者終身及其死亡后五十年”的保護期,而不是對所有的權能都規定了五十年的期限。其中,《著作權法》第二十條規定就明確指出“作者的署名權、修改權、保護作品完整權的保護期不受限制”,而《著作權法實施條例》第十五條規定也指出“作者死亡后,其著作權中的署名權、修改權和保護作品完整權由作者的繼承人或者受遺贈人保護。著作權無人繼承又無人受遺贈的,其署名權、修改權和保護作品完整權由著作權行政管理部門保護”。也就是說,即使是古畫,如果沒有合法的手續,在海報設計中貿然挪用同樣也會涉嫌侵權。

【記者手記】為何“山寨”會成中國設計的一道坎?

能從一部紀錄片《舌尖上的中國》品出了“版權意識薄弱”的滋味,對山寨風盛行的中國設計而言,已然不是什么新鮮事了。

今年3月,遠在大洋彼岸的德國法蘭克福消費品展上,一年一度的“金鼻子矮人”獎,中國企業不僅榜上有名,而且還占據著大半壁江山。令人尷尬的是,這可不是一樁往臉上貼金的大喜事,而是頒給最佳山寨產品的“榮譽”。對于入選的五家中國企業,乃至整個中國產品設計行業而言,無疑都是極具諷刺意味的。

伴隨著中國設計尷尬現狀的最后一層窗戶紙,一次又一次被捅破,我們不禁會問:為何“山寨”會成為中國設計路上的一道坎?

要改變這一不爭的事實,單靠知識產權保護法的“一己之力”,顯然是非常被動的。畢竟,如果設計師無法嚴于律己,而商家和消費者的首選也仍是向“錢”看,那么要做真正擁有自主知識產權的設計根本就無從談起,“換湯不換藥”這一山寨行為也將陪伴著中國設計繼續上路。當然,這也將成為從“中國制造”到“中國創造”的最大阻力。

后記

是侵權,還是創意,從圍觀真相、探討知識產權保護到質疑炒作,當事雙方寥寥幾字微博就聚焦了幾億國人的廣泛關注,雙方都是獲利者,這或許不失為一種較好的營銷推廣炒作方式。

“紅了你,也紅捧紅了他”。

|